いわゆるチャンク(塊)、つまり子どもたちが使い、チンパンジーNIMが使った二語文、三語文は、統語論においては、どういう位置づけになっているのでしょうか。

いわゆるチャンク(塊)、つまり子どもたちが使い、チンパンジーNIMが使った二語文、三語文は、統語論においては、どういう位置づけになっているのでしょうか。

二語文や三語文は、統語なのか、統語ではないのか。

文法的な接続、つまり接続詞や接続助詞、あるいは助動詞などを使った複雑な文章と、チャンクはちょっと違うのではないかと思うのですが、そのあたりのこれまでの学説や皆様のご意見を教えていただけませんか。

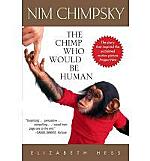

参考までにチンパンジーNIMは二語文や三語文は容易に使え,最大五語や六語の記録もある.(Terrace, H.S. NIM, Knopf, N.Y. 1979)

“NIM”は以下のような表現をした.

Please machine give apple

Please Tim give Coke

You tickle me

Nim hug cat

Me more eat Banana

また,岡本夏木は「育児語の特徴は世界的にも共通しており,話しはじめの子どものことばの表示形態や構文が世界的に似ているのは,必ずしも言語の生得的性質にもとづくとは限らず,育児語のもつ普遍的性質によるとの解釈も可能」という.言語の性質によって二語文・三語文が生まれるのではなく,生物としての生得的能力によってそれが生まれるということでしょうか.(岡本 子どもとことば,岩波新書,1982 年)

100pt

100pt

まず、チンパンジーNIMは音声言語ではなく手話を使っていました。そのため、NIMの使用した「言語」は音声言語の文法とは異なっているといえます。これを例に挙げるのは少々問題があるでしょう。

次に、統語において中国語のような孤立語の場合は膠着語・屈折語と異なって活用がありませんが、もちろん統語そのものはあります。したがって、活用の有無や助辞による変化は統語であるか否かとは直接の関係がありません。

二語文・三語文に文法があるか否かという点において、たとえば三語で最初に動作主、次に動詞、最後に目的格の言葉が来るとすれば、当然文法があると言えます。中国語で我愛他と他愛我には当然意味の違いがあります。幼児の二語文・三語文でも最低限語順規則があるとすれば、それは充分に統語的であるといえるでしょう。

最後に重要なポイントですが、「(育児語のもつ)普遍的性質によるとの解釈」というのは、当然ながらチョムスキーの普遍文法論に従った考え方です。人はもともと普遍文法というものを先天的に有しているからこそ言葉が使えるようになる、というのは、チョムスキー派の大前提となっています。

一方で、幼児期に完全に人間との接触のない環境で育った子供が言語習得能力を失う、もしくは極めて低いレベルにとどまるという事例も報告されており、これは生得的なものだけではなく、やはり「教育」によって言語能力を習得するという要素もあるからだと考えられます。この経験主義の立場としてはコネクショニズム/コネクショニスト・モデルといった派があります。

おそらく、先天的要素もあり、後天的要素もある(どちらの要素も見られる)というのが今の主流の考え方だと思われます。

http://www.jacet.org/sla/sla-book2.pdf

これらの点については、言語習得理論や認知言語学あたりをお調べになるとよいかと思われます。ちなみに、認知心理学に近い領域において、「チャンク」という言葉はジョージ・ミラーのマジカルナンバー(7±2)と関連して用いられる用語ですので、ご注意ください。

----

コメントに返信。「普遍文法」についてはチョムスキーの大前提となる概念ですので、入門書などでも読めるかと思います。

NIMの「言葉」についてですが、NIMの手話についての資料が手元にないのでよくわからないところがあるのですが、仮に「Nim hug cat」が「cat hug me」と意味が異なるとすれば、それは語順による統語規則が成り立っている(さらに主格ならNim=I、目的格ならmeという変化を行なっている)ということになります。しかし、「Me more eat Banana」を見る限りでは4つの単語を並べただけということになります。この場合、統語とはいえないように思われます。

要するに、SVOなりSOVなりの「語順」が意味に影響を与えるか否か、主格か目的格かで言葉を使い分けているか否か、といったことがポイントとなります。ですから、提示された文だけでは判断はできず、その「語順」に意味があれば統語的、語順に意味がなければ非統語的ということになります。

なお、NIMが仮にSVO語順で手話を用いていたとすれば、それは先天的な普遍文法の証明というより、むしろSVO語順の話者が教育したという後天的な経験を裏付けるものになると思われます。

ありがとうございます。

しかしながら「統語」、「文法」、「普遍文法」の定義が理解できていないので、ややついていけてないところがあります。

>幼児の二語文・三語文でも最低限語順規則があるとすれば、

>それは充分に統語的であるといえる

たとえば、手話であったとしても、NIMの

Please machine give apple

Please Tim give Coke

You tickle me

Nim hug cat

Me more eat Banana

などの語順は統語的であるといえるのですか?